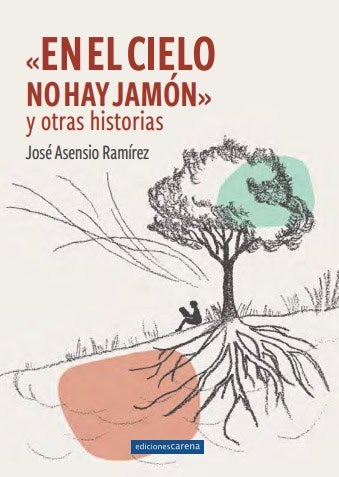

El columnista i col·laborador de l’iSabadell Josep Asensio presenta aquest dijous (19.30 hores; Espai Àgora) el seu primer llibre, En el cielo no hay jamón y otras historias, una compilació de 17 relats de ficció inèdits publicats per Ediciones Carena. iSabadell us n’ofereix com a avanç editorial un dels relats, titulat El abuelo.

Lo oía toser día y noche. Imaginaba su último esputo, su última exhalación y cerraba los ojos. Me acurrucaba en mi cama, abrazándome a mi almohada, pidiendo no sé bien a quién que desapareciera ese estruendo que le hacía sufrir. Y, sorprendentemente, se obraba el milagro y el silencio se convertía en una simbiosis de preocupación y de alivio. ¿Y si ya no respiraba? ¿Y si había muerto? Un enérgico ronquido me devolvía la tranquilidad, entrando de nuevo en ese sueño reparador que tanto necesitaba. No obstante, las continuas convulsiones de mi abuelo rebotaban en mi cabeza, impidiendo el descanso continuo, mezclándose con visiones oníricas y personajes que entraban y salían de esa irrealidad que me confundía. Él permanecía sentado en esa mecedora que nunca se movió del lugar donde se colocó el primer día. Allí, miraba el espectáculo que se sucedía a su alrededor. No era su morada habitual y los invitados a lo que parecía una fiesta no hacían más que conminarle a que se uniera a ellos. Yo lo observaba todo, queriendo acercarme a mi abuelo para abrazarle, para animarle a que, por una vez en su vida, disfrutara de algo, de alguien. Su mirada no era triste y de ella se desprendía una felicidad inusitada, no acorde con su personalidad. Su carácter, su prudencia, sus silencios, lo habían acompañado siempre; también su incapacidad para comunicar sus sentimientos. Yo lo adoraba, me acercaba a él con sigilo y lo besaba en la mejilla, pero él se apartaba rápidamente y no me devolvía ninguna muestra de cariño. Durante años me alejaba con un nudo en el estómago, con un dolor que yo tampoco le transmitía y que disimulaba con una sonrisa. Corría a mi habitación con cualquier excusa para llorar en soledad, para esconderme en un pozo de melancolía, para intentar entender algo. Y en ese sueño, mi abuelo me abrazaba, me besaba y me hablaba. Me sentaba en su regazo y me explicaba un cuento. Mientras, la música hacía acto de presencia y yo me giraba hacia mi abuelo para decirle lo mucho que lo quería. Él, apretándome contra su cuerpo, me susurró al oído un me voy que no supe interpretar.

A la mañana siguiente, desperté con el graznido de una gaviota que se había posado en la repisa de la ventana. Al girarme hacia ella, se asustó y voló en dirección a ese cielo azul que me daba ganas de vivir. Pensé en mi abuelo y en esa tos que ya no se oía y mi corazón empezó a palpitar abruptamente. Corrí por toda la casa y no había nadie. Volví a entrar en todas las estancias, preparándome para lo peor, para verlo tendido en el suelo sin atisbo de vida. Mi mente se aceleraba e imaginaba ese momento trágico, inaceptable. También cómo debía actuar. La ausencia de serenidad se haría evidente y los nervios impedirían cualquier acción para salvarle la vida si todavía se encontraba en una fase donde eso fuera posible. Subí las escaleras que accedían a la terraza y allí estaba, fumando frente a un tiesto de geranios, cómplice de sus escarceos, encubridor de decenas de colillas que, después del riego, emergían incriminadoras. Mi abuela las descubría con desconsuelo y cada una de ellas se clavaba en su corazón como miles de agujas. Y callaba. No podía hacer nada. Ni la visita al médico, en la que el ultimátum fue irrebatible, surtió efecto. Mi abuelo siguió con el cigarrillo entre sus labios, ajeno a mi llegada, dedicándome una raquítica mirada de indiferencia que me dolió. No obstante, los latidos de mi corazón disminuían lentamente al percatarme de que seguía en este mundo. Sería la última vez que lo vi con vida.

Presencié con estricto respeto su amortajamiento, al mando de dos vecinas de negro riguroso que vaciaron los armarios para localizar su traje de boda que languidecía en un recoveco casi inaccesible, como si quisiera ocultarse y llegar a la muerte por sí solo. Observé a mi abuelo desnudo por primera vez y mis lágrimas emergieron de mis ojos sin apercibirme de ello. Su cuerpo transmitía una belleza inverosímil. Sus piernas proporcionadas desprendían un color rosáceo y diríase que su rostro renunciaba a la muerte irradiando una frescura imposible. Una de las protagonistas de la escena se percató de mi profunda y lenta observación y lo cubrió con una sábana, conminándome a salir de la habitación.

La espera en la entrada del edificio se hizo eterna. Mientras, en la calle, se agolpaban un centenar de siluetas negras, algunas con sombrero, otras con boina. Subí pausadamente las escaleras, intentando entender por qué no podía asistir al entierro de mi abuelo. La tradición, decían. Mi madre tampoco era bienvenida entre ese amasijo de hombretones castigados por el sol de Murcia, por el trabajo duro en el campo. Sobraban las mujeres y los niños. Yo tenía doce años. No era un niño. Era ni más ni menos que su nieto. Los escalones aumentaban su tamaño a cada zancada y no veía el final de ese trayecto hacia la azotea, desde donde pensaba despedirme de mi abuelo.

Llegué exhausto. Abrí la puerta y descubrí una pequeña gaviota que se paseaba por toda la terraza ajena al dolor de mi corazón. Esta acumulaba la suciedad de aves que revoloteaban a su alrededor en busca de cobijo. También de agua de los depósitos medio abiertos que los inquilinos dejaban de revisar. Miré a izquierda y a derecha, intentando adivinar qué calle alojaba el entierro, qué calle tenía el privilegio de acompañar a mi abuelo. Hubiera dado mi vida por estar allí en medio, por demostrarle lo mucho que lo quería. Ni su cuerpo pude ver antes de que se lo llevaran. Me asomé y me percaté de esa conjunción de pequeñas manchas negras que ya se había unido y que entraban lentamente, como si de un reloj de arena se tratara, al interior de la iglesia.

La llegada del féretro se produjo pocos instantes después. El coche, también negro, contrastaba con las paredes encaladas de las casas colindantes. Blanco y negro, negro y blanco. La vida y la muerte unidas en una sola calle. Yo lo miraba todo desde arriba, queriendo volar y abrazar a mi abuelo que suponía permanecía inmóvil en la humilde caja de madera de pino que empezaba a sobresalir del coche. Una triste corona lo acompañaba. Mi cuello intentaba alargarse para ver más y más, pero la altura de la baranda y mi pequeñez lo impidieron.

Esperé pacientemente la salida del féretro, mientras recordaba aquellos largos paseos por la orilla de la playa con un abuelo que nunca disfrutó de los placeres del baño en el mar. No hubo casi nunca diálogos entre nosotros. Únicamente preguntas y respuestas cortas. «¿Te gusta, Pepe?», «Sí, mucho», «¿Nos vamos?», «Sí, abuelo», «¿Quieres un helado?», «No, abuelo». Miradas delicadas y silencios prolongados nos unían y yo sabía que esos apretones de mano que me daba de vez en cuando eran una muestra de cariño. Cualquier otra demostración de amor hacia mí hubiera destrozado toda su idea de masculinidad. Ni un solo beso recibí de ese ser que se guardó para siempre sus sentimientos.

La calle volvió a llenarse de gente, de hombres, claro. Mi madre apareció por detrás de mí abrazándome. «¿Qué haces?», «Despedirme del abuelo», «Cuando seas un hombre, podrás ir a todos los entierros», «Yo no quiero ir a todos los entierros. Solamente quería despedirme de mi abuelo». Las lágrimas surgieron al unísono y los dos nos quedamos sentados mientras la gaviota seguía allí, tranquila y sosegada, ajena a las circunstancias que nos envolvían, ajena al vacío que quedaba en nuestras vidas.