“Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho”

Ben Kingsley, el actor que encarna a Itzhak Stern en la película

Hay películas que son imprescindibles. Y para mí siempre lo fue La lista de Schindler. Un Steven Spielberg acostumbrado al cine de ficción ya sorprendió al gran público con El color púrpura y El imperio del sol, con el objetivo de acallar las críticas de los que pensaban que no era capaz de acometer problemáticas reales. La lista de Schindler entra dentro de aquellas películas que, desde el primer momento, interfieren en la vida de las personas. Hay que ser muy insensible para no notar los efectos que se producen ante una obra maestra de tres horas de duración en blanco y negro y que mantiene al espectador en una angustia permanente.

Confieso que la primera vez que la vi sentí una necesidad terrible de volverla a ver. Muy probablemente porque no podía creer que lo que allí se plasmaba pudiera haber sucedido y ansiaba precisar los momentos de la acción, los detalles que me había perdido, para finalmente corroborar el dolor y la muerte, el odio y la barbarie. En el fondo, mi mente urgía a desobedecer a la evidencia, a recubrir la realidad intentando convencerme de que era tan solo una película bien hecha, pero eso no fue posible.

La lista de Schindler nos sumerge en una situación donde la crueldad y la maldad absoluta se rigen por criterios arbitrarios. Con toda probabilidad, Spielberg supo elegir a los dos mejores actores que podían representar esa dualidad de lo humano, lo mejor y lo peor de nosotros mismos, Liam Neeson y Ralph Fiennes. El primero es Oskar Schindler, el protector, pero también el que sabe cómo corromper a los nazis convencidos. Su lucha emocional es también despiadada. Sus ideas y sus sentimientos trastocan su mente, acabando por favorecer a los judíos, liberándolos de una muerte segura. El segundo, Amon Göth en el film, se enfrenta a sus propios demonios. Asesino, sádico y borracho, es la auténtica encarnación del mal. Pero la atracción física que siente por una judía le confunde, le altera, le enloquece. Spielberg es un maestro en la selección de sus personajes. Los rasgos faciales de los dos actores no pueden ser más precisos para reproducir esos sentimientos que permanecen durante toda la película: la piedad, la compasión, la ternura, la rabia, la ira…

Cada una de las escenas de La lista de Schindler podrían catalogarse como míticas. La de la niña alemana, rubia, bien vestida, gritando “adiós, judíos, adiós, judíos”. La del primer asesinato a manos de un soldado de las SS, donde la sangre en blanco y negro se esparce por la nieve y nuestros ojos la perciben roja. O la de las maletas acumuladas en una zona adyacente a la estación donde miles de judíos han partido ya y no volverán a verlas nunca más. Inmediatamente después vendrá el expolio, la separación de los objetos de valor, de las joyas, el montículo de fotos, metáfora del horror y del olvido, y la mirada del prisionero al ver las decenas de dientes con empastes de oro que caen sobre su mesa. Y la música, esa música compuesta por otro genio, John Williams, que hizo llorar al mismísimo Spielberg, y que, emocionado, tuvo que esperar varios minutos para poder decir lo que pensaba. Williams ya era reconocido por sus bandas sonoras, pero aquí superó todas las expectativas, con una partitura de una belleza excepcional, donde la tristeza es constante, donde la fusión con las imágenes es de tal calibre, que no se entiende la película sin ese violín intimista que nos insiste en la veracidad de la historia, interpretado por Itzhak Perlman. El hecho de que Perlman sea judío conlleva una sobrecarga sentimental a la hora de dar vida a toda la banda sonora.

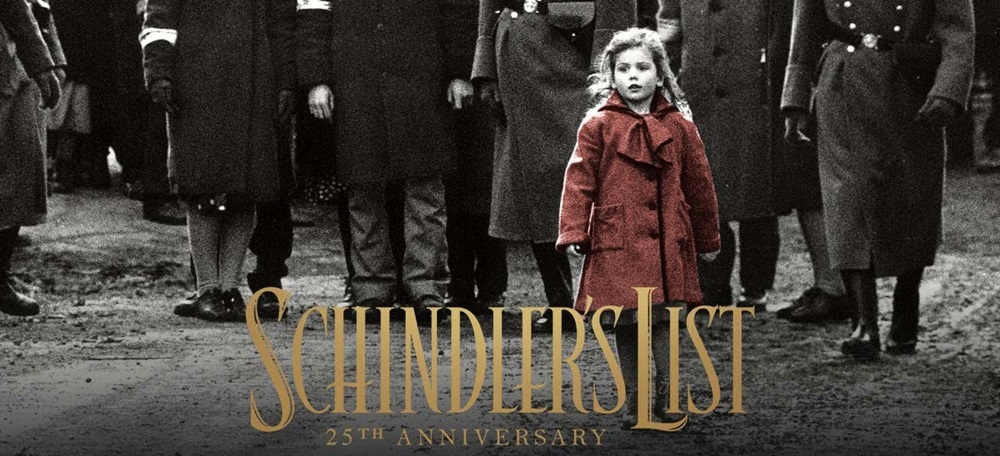

La lista de Schindler es una acumulación de estampas que infringen una emotividad ininterrumpida: la muerte dulce de los enfermos del hospital antes de la llegada de las SS, la separación de los hombres y de las mujeres, la falsa comicidad de la escena del militar tocando el piano mientras tras él se producen asesinatos indiscriminados y dos soldados se preguntan si interpreta a Bach o a Mozart. Y la primera visión de la niña del abrigo rojo. La única imagen en color de toda la película. Una niña en la que el espectador va a pensar permanentemente hasta el desenlace final.

A partir de ese momento, la película adquiere un dramatismo especial, aún más manifiesto si cabe. La tensión es máxima por las relaciones que se configuran entre los tres personajes principales, Oskar Schindler, Amon Göth y Itzhak Stern, interpretado por un fantástico Ben Kingsley y que personifica al contable que digiere los vaivenes emocionales de su amo. Una relación atípica entre patrón y obrero que se va convirtiendo en auténtica amistad. Sus cortos diálogos son pequeños tratados de filosofía, donde “no hay reglas que seguir para continuar vivo”. Pero es con el sádico Amon Göth con el que Oskar Schindler tendrá un encontronazo ideológico sobre el concepto de poder. Este último acabará asegurando que “nos temen porque tenemos poder para matar arbitrariamente” y que “la justicia es diferente del poder”. Göth quedará convencido de esa explicación, pero su demencia lo hará asesinar a un joven minutos después.

A pesar del drama, tienen lugar escenas de felicidad. La más llamativa, la celebración de una boda judía en uno de los barracones del campo de concentración de Plaszów. Pero ese momento de dicha es un espejismo, porque de inmediato, una lluvia de ceniza y la visión de la niña del abrigo rojo muerta, producen un efecto repugnante en Oskar Schindler, y que significará también la unión definitiva con su contable para salvar a poco más de mil judíos que van a ser trasladados a Auschwitz. “Esta lista es el bien absoluto”, dice Itzhak Stern poco después de acabarla. No concluirán los sufrimientos. Las mujeres llegan equivocadamente a Auschwitz y se teme por su vida una vez entran en las duchas, pero esta vez se trata de agua y no del gas mortífero.

El discurso de Oskar Schindler anunciando el fin de la guerra, es otro de los momentos míticos de la película. A los judíos allí presentes, a los que les ha salvado la vida, les anuncia su libertad, mientras que a los soldados nazis, que tienen la orden de matarlos a todos, les da a elegir entre volver a sus casas como hombres o como asesinos.

El violín vuelve a recordarnos esa tensión, ese sentimiento de liberación, de desesperación. La fabricación de un anillo con el oro de un diente de un judío, en señal de gratitud a Oscar Schindler, precede al sentimiento de culpa que embarga al empresario al apercibirse de su egoísmo, de la posibilidad que había tenido de salvar a más personas y no lo hizo. Entre sollozos, suena el violín de nuevo; de hecho, nunca se apartó de la historia.

25 años después, La lista de Schindler va a ser exhibida de nuevo en los cines de todo el mundo. Coincide con la petición que los responsables del complejo de Auschwitz han hecho de evitar los ‘selfies’ y la trivialización durante la visita al campo de concentración. Más de un millón de personas murieron allí y eso merece un respeto permanente. Lo importante es no olvidar. Spielberg sabía lo que hacía. Quería plasmar hechos reales, con una exactitud histórica increíble, precisamente para transmitir a las futuras generaciones que esa atrocidad que algunos insensatos niegan que se produjera, no acontezca nunca más. Por eso, la visión de la película es obligada. Y en estos momentos, aún más.